一、青春使命挺膺担当 三农初心青锋启程

全国大学生暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动自1997年启动以来,已成为引导青年学生深入基层、服务社会的重要品牌项目。它不仅是高校落实立德树人根本任务的有效载体,更是青年学生了解国情政策、发挥青年力量的广阔平台,本次调研活动正是在黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴两大国家战略交汇的背景下展开。东营市地处黄河入海口,拥有独特的沿黄、沿海地理优势,同时也面临着大面积盐碱地改良与利用的现实课题。如何将这一“沉睡”的资源唤醒,变挑战为机遇,是当地农业现代化发展的关键。

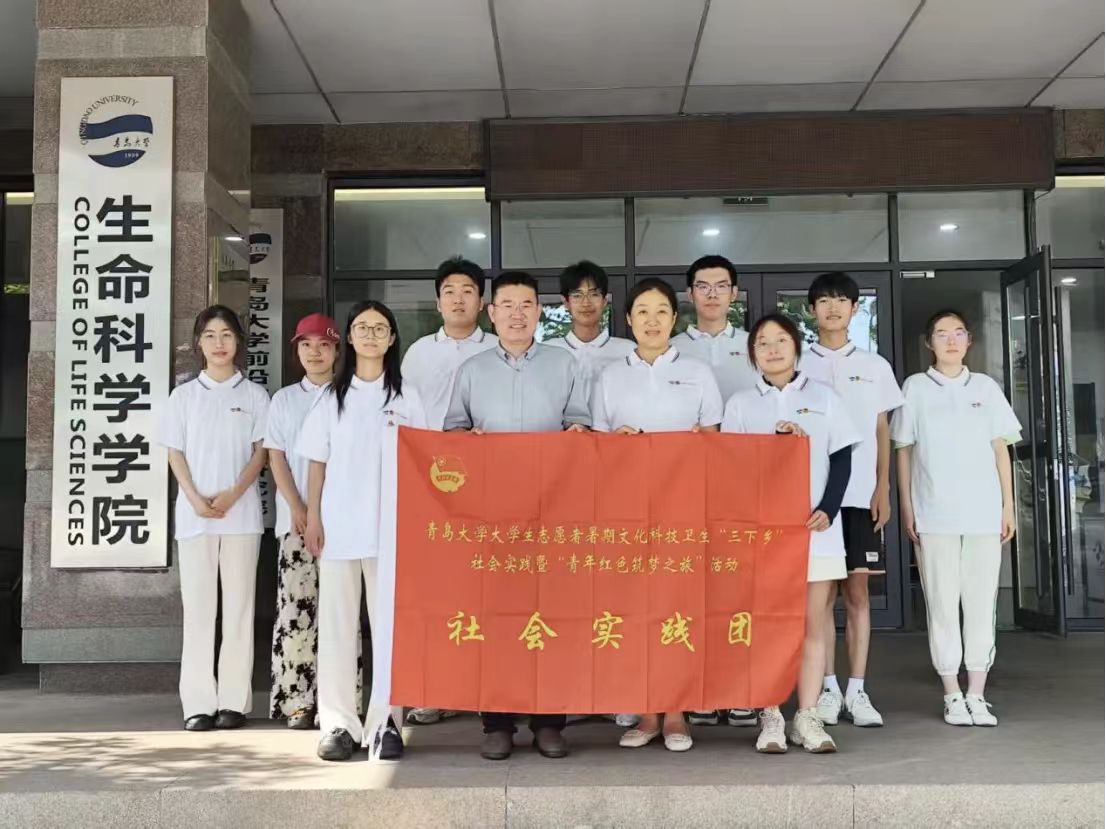

来自经典三级

的十位同学,积极响应国家号召,在生物医学工程研究院牛玉生教授、经典三级

党委副书记张雪蕾、经典三级

团委副书记马国成的指导下,组建经典三级

“泾渭青锋”乡村振兴实践团,探索东营市的乡村致富之路。

二、探寻黄河古迹 科技治沙治碱

为深入解读黄河文化的内涵与时代价值,引导广大青年学子深入学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要指示精神,将青春梦和成才梦融入传承和弘扬黄河文化的蓝图之中,2025年7月18日,青岛大学“泾渭青锋”乡村振兴实践团走进山东省东营市黄河文化馆,深挖黄河文化根脉激活传承动能,探究盐碱地治理的历史逻辑与创新路径。习近平总书记指出:“在我国5000多年文明史上,黄河流域有3000多年是全国政治、经济、文化中心。”在黄河流域,中华先民创造了光耀世界、博大精深的中华文化。历史上的黄河流域,农耕文明与游牧文明、海洋文明等不同形态的文明不断交流交融,不仅孕育形成了多民族融合统一的中华民族,更缔造了“万姓同根,万宗同源”的民族文化认同和“大一统”的民族主流意识,使黄河流域成为各民族守望相助、和谐共生的大家园。“前辈们用三十年攻克盐碱难题,我们要用新知识续写传奇。”实践团成员注视着新一代耐盐碱作物,从“大禹治水”到“新海水稻”,中华民族对这片土地的呐喊从未改变,从实验探究到田间试验,新时代的中国青年扎根中国大地,向时代发出青年学子的声音。离馆时,穹顶星图正投射出黄河入海的壮阔景象。粼粼波光中,文化馆墙上的金色箴言熠熠生辉:“保护黄河是事关中华民族伟大复兴的千秋大计。”学子们带着文化自信与科技火种奔赴田间,盐碱滩涂上,一曲政策引领、青春接力的绿色长歌正在奏响。当文化血脉与绿色创新交融,贫瘠的土地里绽放最绚烂的共富之花。黄河三角洲承载着中华民族农耕文明与自然博弈的史诗,奔涌的浪花里沉淀着五千年文明沉淀,在此见证黄河改道的自然伟力,反思人地关系的千年博弈,更从当代科技兴农实践中寻找“点碱成金”的振兴密码。

三、赓续红色基因,勇担时代使命

近年来,东营市充分发挥英烈资源存史、资政、育人、励志的重要功能,系统整理烈士档案,认真梳理烈士事迹,让英烈精神“活起来”。全方位全过程做好英烈事迹编纂和宣传教育工作,将尊崇英烈的优良传统深深融入城市血脉。2025年7月19日,经典三级

“泾渭青锋”乡村振兴实践团赴东营革命烈士陵园瞻仰前辈精神。

实践团队依托陵园内丰富的东营革命陈列馆,对党的历史开展了深度学习。馆藏的历史照片、珍贵文物、详实文献及场景复原,系统再现了中国共产党领导人民进行波澜壮阔革命斗争的光辉历程。这段历史深刻昭示:党的坚强领导是战胜一切艰难险阻、夺取伟大胜利的根本保证。黄河口地区革命与建设的辉煌成就,是党领导人民将马克思主义真理力量与包括黄河文化在内的中华优秀传统文化相结合的生动体现。习近平总书记在多个场合强调要“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”。东营的革命史迹,正是这一重要指示的鲜活教材,它生动诠释了中国共产党人的初心使命,揭示了党与黄河儿女血脉相连的深厚根基,为青年理解党的奋斗史、理解黄河文化的革命性升华提供了无可替代的认知坐标。

社会实践的最终落脚点在于精神的传承与实践的转化。团队深刻认识到,蕴含于东营革命历史中的红色基因与黄河文化精神,是激励新时代青年奋发图强的宝贵财富。为此,实践团着力探索将实践所获转化为具有感染力、影响力的“行走的思政课”。

四、青春智慧解土地之渴生物科技应国策之召

为了深入了解东营市盐碱地治理现状、科学系统的总结东营市盐碱地治理相关技术,“泾渭青锋”实践团的成员在7月21号来到了山东种业集团海洲红有限公司(以下称“海洲红公司”),探寻让“白碱滩”变身成为“黄金仓”的奥秘。

据相关负责人介绍,盐碱地成因各异、类型复杂,为了实现盐碱地综合治理保障我国粮食安全的目标,海洲红公司在东营黄河入海口,采用了“微生物+原水原土”的盐碱地改良技术,取得了显著成效。改良前地块含盐量较高,最高的地方达到了14‰,低的地方也在7‰以上,属于重度盐碱地,土壤有机质、氮磷钾含量都极低。经过改良后,土壤有机质含量平均提高4‰,最高可达11‰,各种营养元素含量提高,达到了作物生长的需求,作物出苗率达到95%以上,亩产达到1000斤以上,“实现了当年改良、当年高产、当年验收。”

在实践过程中,团队成员深刻的认识到,解决三农问题的根本所在,是要努力创新,发展新质生产力,以实际行动解决实际问题,用自己所学解决相关基本问题,把论文写在祖国大地上,彰显当代青年的使命与责任。