7月25日,经典三级

“黄脉薪火”黄河文化溯源实践团在滨州市博兴县展开“三下乡”社会实践活动,实地打卡了黄河流域村落滨州市博兴县乔庄镇梁楼村,打渔张森林公园,千乘文旅数字设施渔业产业园。

通过深入学习和了解,实践团成员们体验黄河沿岸风土人情,以实际行动支持黄河流域生态保护和高质量发展。同时增强了对黄河文化的文化认同感和社会责任感。

踏访黄河村落,触摸文化根脉

在梁楼村讲解员的带领下,实践团参观了打渔张灌区乡村纪念馆,在宣传片中详细了解了该村党建引领下乡村治理创新实践。步入纪念馆,打渔张灌区引黄闸的脉络图映入眼帘,成员们凝神专注,认真听着讲解员娓娓道来。黄河水通过引黄灌区、沉砂池等设施,为村庄提供了充足的灌溉水源,缓解了土地盐碱化问题。通过讲解,成员们对梁楼村受黄河影响,在生态环境、产业发展、文化传承及乡村振兴等多个维度的发展,以及黄河成为村庄发展的核心驱动力有了更深的了解。

参观过程中,成员们都沉浸在黄河孕育生命的浓厚氛围中。黄河不仅是梁楼村的“母亲河”,更是村庄发展的“源头活水”。通过一件件老物件、一幅幅历史图片,大家追寻灌区民俗记忆,了解灌区发展历史,深入体验黄河文化。

观打渔张引黄闸,见工程风采

在打渔张引黄闸和打渔张森林公园,实践团成员们通过听取讲解、沟通交流等方式,详细了解了引黄灌溉基本情况、修建历史、作用发挥以及森林公园的自然环境、基础设施、文旅融合构建等内容,领略了“三闸并立齐飞潮,引水东去共听涛”的壮丽景色。黄河母亲雕塑,母亲抱着孩子,眼神温柔得像黄河的水。孩子仰着头,伸手想去摸母亲的脸,母亲则笑着把孩子搂得更紧。雕塑旁边的石碑上刻着“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,成员们望着远处的黄河,河水泛着浑浊的黄色,却带着一种雄浑的力量,像母亲的怀抱,温暖而坚定。“你看那片观赏水稻,”讲解员指着不远处的绿浪,“这是‘稻渔混养’模式,田里种稻,水里养鱼,既改善了土壤,又增加了收益。”黄河水不仅浇活了庄稼,更修复了整个生态系统——从森林到湿地,从荷花池到稻田,每一寸土地都在黄河的滋养下,重新焕发了生机。成员们纷纷表示,此次实地考察不仅增进了对黄河水利工程的认知,更深刻体会到黄河对区域生态和经济的重要支撑作用,为今后推动乡村振兴提供了宝贵经验。

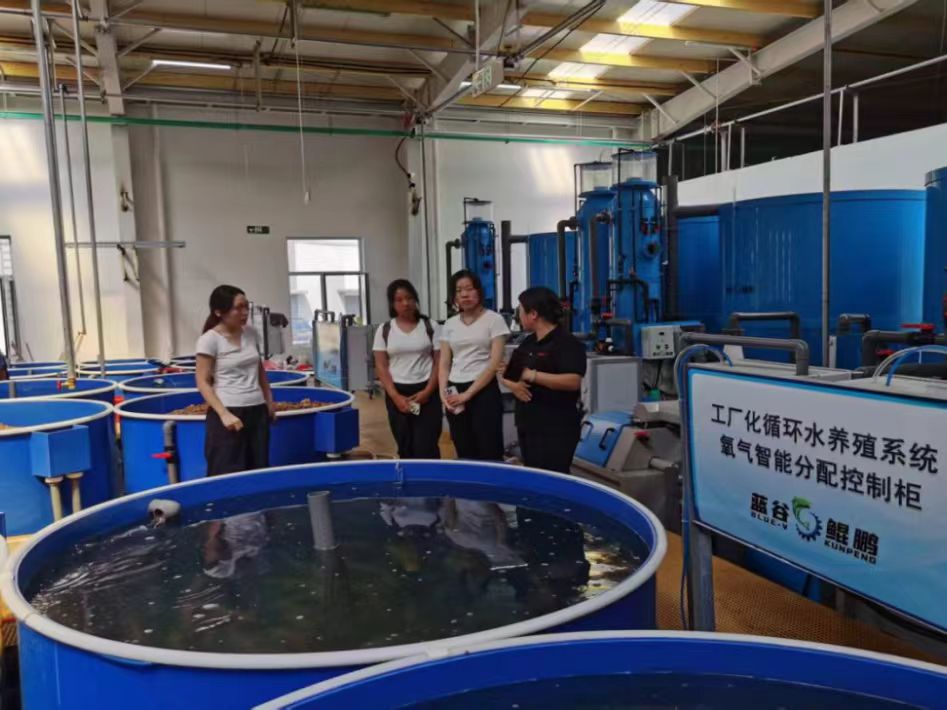

漫步渔业产业园,览养殖

在千乘文旅数字设施渔业产业园,实践团重点考察了该产业园的创新运营模式、数字化管理应用及产业融合发展成效,为人才解锁渔业发展提供了有益探索,开辟了数字经济赋能乡村振兴的有效路径。刚进园区,成员们便被眼前的“数字渔田”震撼:整齐排列的养殖池像一个个嵌在大地上的蓝宝石,池边的传感器线路如神经网络般延伸,中央控制室的大屏上,水温、溶氧量、pH值等数据正实时跳动,连风都带着科技与生机的碰撞感。当传感器代替人眼监测水质,当算法替代经验调控养殖,传统农业中“靠天吃饭”的被动逻辑被彻底打破。技术不仅提升了生产效率,更将劳动者从重复劳动中解放。“未来,我们将把‘渔业+文旅+研学’结合起来,”产业园负责人说,“游客可以体验捞鱼、做鱼菜,还能住‘黄河民宿’,看智能养殖;学生可以来研学,学数字渔业技术,了解黄河文化。”参观过程中,实践团成员们沉浸在科技发展的创新氛围中,收获颇丰。

跟着技术人员走到养殖池边,她掏出平板轻轻一点,池边的自动投喂机便开始转动,颗粒饲料均匀撒入水中,立刻激起层层涟漪——是南美白对虾在抢食。“这些虾的‘生活起居’全由数字掌控,”他指着池壁的传感器说,“水温保持在28℃±0.5℃,溶氧量不低于5mg/L,连换水都由系统自动调节,比传统养殖省了60%的人力,成活率还提高了35%。”成员们望着眼前的景象,突然明白了“数字经济赋能乡村振兴”的真正含义:它不是简单的技术叠加,而是用数字激活传统产业的活力,让生态、文化、经济融合发展。黄河水从引黄渠流进智能养殖池,带着千年的沉淀,却在数字技术的加持下,孕育出了新的生命——更壮的虾、更鲜的鱼、更鼓的钱包、更甜的笑容。

黄脉为经,岁月为纬,薪火在河床上刻下文明的年轮。掬一捧黄河水,照见薪火灼灼;踏万里黄土地,传承文脉绵绵。此次“三下乡”社会实践活动的圆满收官,“黄脉薪火”黄河文化溯源实践团的每一位成员都收获满满。成员们在实践中深刻感受到:黄河文化的传承,既要守护如夯土城墙、黄河号子般的“固态遗产”,更要激活其在生态保护、产业创新中的“当代价值”。作为新时代青年,同学们要以此次实践为起点,持续关注黄河流域发展,用专业所长助力文化传承与乡村振兴,让黄河故事在青春实践中流淌不息。